국립중앙박물관에서 열리고 있는 작은 전시회 소개입니다.

3층 분청사기, 백자 실에서 열리고 있는 '각진백자 이야기'

오늘은 전시장 동선에 따라 소개합니다.

| '각角진 백자 이야기'

이번 국립중앙박물관 전시회 '각角진 백자 이야기'는 국립중앙박물관 상설전시실 3층 분청사기·백자실에서 열리고 있습니다. 이번전시회는 조선 17세기부터 등장하여 18세기를 중심으로 유행한, 외면을 모깎기한 백자에 대해 그 제작기법과 의미를 살펴볼 수 있는데요. 전시 공간은 해당 전시실 중간 정도 공간에 전시되어 있습니다.

조선의 도자기,

분청사기와 백자

분청사기(粉靑沙器)와 백자(白磁)는 조선시대(1392-1897)를 대표하는 도자기입니다.

분청사기는 회청색 흙으로 만든 그릇에 백토를 입힌 뒤 여러 기법으로 장식한 도자기로 분청사기는 고려 말 상감청자에서 유래됐으며, 16세기 중엽까지 만들어졌다고합니다.. '분청사기'라는 용어는 미술사가 고유섭(高裕燮, 1905-1944)이 1930년대에 '분청회청사기(粉靑灰靑沙器)'라는 미술사적 용어로 사용되기 시작했고, 백자는 흰 백색의 흙으로 그릇을 만들어 유약을 입힌 다음, 1,300도의 높은 온도에서 구워 낸 도자기입니다. 청자보다 더 우수한 기술로 제작된 백자는 조선시대에 널리 쓰였는데, 조선 백자는 절제미와 우아한 품격을 갖춘 뛰어난 품질의 도자기입니다.

조선 건국 후 15세기 중반까지 전국의 자기소와 도기소에서 제작된 분청사기와 일부 지역에서 생산된 백자가 중앙 관청에 진상(進上)됐다. 1467년(세조 13) 무렵 조선 도자기 생산체계를 개편하면서 전국의 주요 요지에 관영자기소를 설치하고, 15세기 말에는 도자기 제조법이 체계가 확립되었는데요. 공납 제도(국가에 바치는 진상)는 공물을 납부할 사람을 필요성에 따라 정했으므로 16세기 중엽에는 분청사기 제작이 중단되었습니다.

사기장의 공방

사람 흙 불 물... 분청사기와 백자를 만드는 공간과 함께

분청사기

먼저 분청사기로 부터 전시는 시작됩니다.

분청사기상감인화모란무니용머리주자

粉靑沙器象嵌印花牡丹文龍頭注子

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 분청 / 분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 주전자

크기 높이 30.2cm, 입지름 6.8cm, 바닥지름 7.1cm, 전체너비 20.0cm

소장품번호 건희897

분청사기 상감 구름 용무늬 항아리 (지정문화유산 국보)

국보 분청사기 상감 운룡문 항아리(1991), 粉靑沙器 象嵌 雲龍文 立壺), 粉靑沙器象嵌印花雲龍文壺, 분청사기 상감 인화 운룡문 호

전시명칭 분청사기 상감 인화 구름 용 무늬 항아리

국적/시대 한국 - 조선 / 출토지 경상북도 - 안동시

재질 도자기 - 분청 / 분류 식생활 - 음식기 - 저장운반 - 항아리

크기 높이 48.5cm, 몸통지름 29.7cm

소장품번호 덕수2411

당당한 양감과 풍만함이 돋보이는 대형 항아리로, 조선시대 분청사기 제작과 함께 등장한 형태입니다. 아가리가 밖으로 벌어지고 몸통이 길며, 바닥이 뚫려 있는 독특한 구조를 지녔는데, 이는 성형한 도자기 벽에 접시로 바닥을 붙이는 중국 원대 대형 자기 제작방식을 따른 것으로 보입니다. 무늬는 상감과 인화 기법이 병용되었으며, 윗부분에는 원말 명초 청화백자에 나타나는 여의두 무늬가, 중간에는 용 무늬가, 하단에는 연꽃잎 무늬가 상감되었습니다. 밝은 회색 태토 위에 담청색 투명 유약이 입혀져 있으며, 가는 균열이 특징적이다. 전체적으로 원·명의 선덕자기 영향을 받았지만, 자유롭고 대담한 조선 도자기의 개성이 드러난 작품입니다.

백자 상감 연꽃 넝쿨무늬 대접 (지정문화유산 국보)

다른명칭 국보 백자 상감 연화당초문 대접(1974), 白磁 象嵌蓮花唐草文 大楪, 白磁象嵌蓮唐草文大楪, 백자 상감 연당초문 대접

전시명칭 백자 상감 연꽃 넝쿨무늬 대접

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자 / 분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 대접

크기 높이 7.6cm, 입지름 17.5cm, 바닥지름 6.2cm

소장품번호 동원887

고려 연질 백자의 계통을 이은 작품으로, 조선시대 상감백자 중에서도 가장 아름다운 예술품 중 하나입니다. 조선시대 상감백자는 일반적으로 유약이 거칠고 상감 기법이 미숙한 경우가 많지만, 이 대접은 마무리가 깔끔하고 부드러운 질감을 잘 살렸으며, 무늬 표현도 섬세합니다. 단정한 형태에 맞춰 간결하게 표현된 넝쿨 무늬는 중국 원말~명초 청화백자의 문양과 유사하며, 선은 예리하면서도 부드럽다. 대접의 형태는 중국 명나라 초기와 닮았지만, 상감 기법과 유약의 특징은 고려백자의 전통을 계승하고 있습니다. 경기도 광주 분원 관요에서 15~16세기경에 제작된 것으로 추정됩니다.

다양한 분청사기에서 백자로

분청사기는 지역마다 뚜렷한 개성을 보이며 발견됐다. 경상도 지역에서는 정교한 무늬가 돋보이는 인화 기법의 분청사기가 주로 생산되었습니다. 전라도 지역에서는 백토를 바르고 무늬를 새긴 조화 기법, 무늬 주변의 백토를 파내어 무늬를 도드라지게 하는 박지 기법이 많이 쓰였으며. 철화 기법의 분청사기는 충청남도 공주 학봉리에서 생산되었으나 전라남도 고흥 운대리 가마터에도 소량 제작되었습니다. 무늬가 비교적 규칙적인 인화 기법 분청사기와는 달리 조화 기법, 박지 기법, 철화 기법의 분청사기는 무늬를 과감하게 생략하거나 추상화하는 등 대범하고 생동감 있는 표현이 특징입니다.

15세기 후반 이후에는 그릇 표면에 백토를 바르거나 백토 물에 그릇을 직접 담가 백토를 입히는 분장 기법이 사용되었다. 분청사기는 점차 백자와 비슷한 모습으로 바뀌다가 역사의 뒤안길로 사라졌습니다.

분청사기 박지 모란무늬 자라병 (지정문화유산 국보)

다른명칭 국보 분청사기 박지철채모란문 자라병(1991),

粉靑沙器 剝地鐵彩牡丹文 扁甁, 粉靑沙器剝地鐵彩牡丹文자라甁, 분청사기 박지 철채 모란문 자라병

전시명칭 분청사기 박지 철채 모란무늬 자라병

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 분청

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 9.4cm, 지름 24.1cm

소장품번호 덕수6231

자라를 닮은 모습 때문에 자라병이라 불리는 이 병은 끈을 매어 휴대할 수 있도록 제작되어 여행용 물병이나 술병으로 사용되었을 것으로 추정됩니다. 주로 옹기로 만든 생활용기이기 때문에 분청사기나 백자로 된 것은 드물다. 이 자라병은 몸체 바탕에 백토를 씌워 희게 분장한 후, 모란 무늬를 그리고 바탕을 칼로 긁어 무늬가 도드라지게 표현하였습니다. 긁어낸 바탕에는 철분이 많은 안료를 덧발라 구워 검은빛을 내어 모란꽃이 더욱 또렷하게 보이는 시각적 효과를 높였습니다. 대담하고 활발한 모란 구성과 여백을 메운 흑갈색 철채 장식이 어우러져 독특한 분위기를 잘 드러냅니다. 같은 시대 백자에도 자라병이 간혹 보이지만, 이 병처럼 낮고 원형의 두 면을 위아래로 맞붙여 완성한 형태는 흔하지 않다고합니다.

조선 백자의 품격, 청화백자

청화백자는 당대 최고급 도자기로 왕실에서만 사용할 수 있는 귀한 도자기였다. 조선 초에는 중국 명나라에서 들여온 청화백자를 사용했으나 15세기 중반부터는 직접 제작하기 시작했다. 처음에는 장식성이 강한 중국 명나라 청화백자를 모방했으나 점차 조선 고유의 색채를 띠며 우아한 청화백자가 제작되었다.

청화백자 제작에 사용된 청화 안료는 고가의 수입품으로 이를 관리하고 백자에 그림을 그리는 일은 궁중에 소속된 전문 화원이 담당했다. 성현(1439-1504)의 『용재총화』의 지리지에서 「신종동국여지승람」에 매번 사용의 책임 관리가 궁중 서화 담당 화원을 이끌책 임 관으로써 도자기 그림을 그리게 했다는 기록이 있다. 청화 안료의 수입이 어려울 때에는 철화 안료로 그린 철화백자가 만들어졌는데, 청화백자와 마찬가지로 우아하고 세련된 화원의 솜씨가 담겨 있다.

백자 청화 매화 대나무 새 무늬 항아리 ( 지정문화유산 국보)

다른명칭 국보 백자 청화매조죽문 유개항아리(1974), 白磁 靑畵梅鳥竹文 有蓋壺, 백자 청화 매조 죽문호

전시명칭 백자 청화 매화 새 대나무무늬 항아리

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 저장운반 - 항아리

크기 높이 16.5cm, 입지름 6.2cm

소장품번호 신수4522

청화 안료로 매화·대나무·새를 그린 청화백자로, 초기의 중국식 화려한 문양이 사라지고 조선 특유의 정취가 드러나는 시기 작품이다. 중앙 무늬는 짙고 강하게, 뚜껑·아랫부분·주둥이 주변은 옅게 표현해 입체감과 사실성을 높였다. 관요의 청화백자 그림은 궁중 화원이 담당해, 이처럼 우아한 화격을 지닌 걸작이 많이 제작되었다. 이 항아리 역시 원숙한 필치로 대나무·새·매화를 세련되게 묘사해 강한 회화적 성격을 보여준다.

백자 철화 매화 대나무무늬 항아리 ( 지정문화유산 국보)

다른명칭 국보 백자 철화 매죽문 항아리(1974), 白磁 鐵畵 梅竹文 壺

전시명칭 백자 철화 매화 대나무무늬 항아리

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 저장운반 - 항아리

크기 높이 40cm, 몸통지름 37.9cm

소장품번호 덕수6294

품격 있는 장중한 형태와 뛰어난 그림으로 알려진 16세기 대표 철화 백자이다. 몸체에는 대나무와 매화나무를 사실적인 필치로 묘사하였다. 대나무는 몰골법으로 농담을 살려, 댓잎과 줄기의 표현을 통해 강한 절개와 고결함을 나타냈다. 반대편 매화나무는 휘어진 등걸과 곧은 잔가지의 대조로 서정적이고 고풍스러운 분위기를 연출한다. 세련된 필치로 볼 때 궁중 화원의 솜씨임이 분명하며, 이는 사옹원 소속 관리가 매년 도화서 화원을 인솔해 관요에서 도자기 그림을 그리게 했기 때문이다. 이 작품을 통해 16세기 화단의 사군자 기법을 만나볼 수 있다.

다음 전시공간으로 이동합니다.

백자로 꽃피운 도자 문화

임진왜란(1592-1598)과 병자호란(1636-1637)이라는 연이은 전쟁으로 17세기 조선 사회는 어려움에 처했다. 궁중에서는 예배용 기물을 고쳐 쓰고 관요에서는 품질이 떨어진 백색 백자를 제작했다. 수입품인 청화 안료 대신 쉽게 구할 수 있는 철화 안료로 장식한 철화백자를 제작해 궁중 의례와 외국 사신 접대에도 사용했다.

17세기 후반부터는 관요에서 일하는 장인들이 생계를 유지할 수 있도록 사적인 백자 제작을 허용하는 변화가 있었다. 18세기 전쟁 복구를 완료하고 경제 호황이 증가하면서 백자 수요층이 확장되고 사대부는 물론 부유한 일반 백자가까지 확대되었다. 깨끗하고 깊은 빛은 백자가 다양하게 만들어졌고 특히 문의 취향이 반영된 청화백자가 유행했다.

조선의 백자라면 거대한 달 항아리가 빠질 수 없죠

[서울 전시회 추천] 조선의 백자 군자지향 @ 리움 미술관

지난 2월 28일 부터 5월 28일 까지 이태원 리움 미술관에서 열리고 있는 '조선의 백자 군자지향' 전시회 관람후기 입니다. 현재 리움미술관에서는 '마우리치오 카텔란' 전시회와 함께 오늘 소개하

www.a4b4.co.kr

백자 철화 포도 원숭이무늬 항아리 ( 지정문화유산 국보)

다른명칭 국보 백자 철화포도원숭이문 항아리(1962), 白磁 鐵畵葡萄猿文 壺

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 저장운반 - 항아리

크기 높이 30.8cm

소장품번호 본관2029

조선 후기 철화백자 중에서도 단연 돋보이는 걸작이다. 몸통 전면에는 여백의 미를 살려 포도넝쿨과 원숭이를 표현하였다. 철화 안료가 짙게 설채되어 발색이 강하고, 일부는 번지거나 뭉그러져 섬세한 묘사가 드러나지 않지만, 깊고 진중한 색감과 온화한 유백색 바탕, 능란한 구도가 어우러져 원숙한 세련미를 보여준다.

조선 왕실과 의례용 백자

조선 왕실의 대표적인 의례 용기로 ‘용준’이 있다. 용준은 키가 크고 어깨가 넓은 백자 항아리에 청화나 철화 안료를 써서 용무늬를 그린 것으로, 조선 왕실 연회와 제례에서 술을 담거나 꽃을 꽂아 장식하는 용도로 사용되었다.

조선 초 명나라 용무늬 청화백자를 본떠서 청화백자 용준을 제작했고 이는 15세기 후반에서 16세기에 운영된 경기도 광주 관요 가마터에서 나온 용준 조각으로 알 수 있다. 온전한 형태로 전하는 용준 중에서 가장 연대가 이른 것은 17세기 전반의 철화백자 용준이다. 사회가 안정되기 시작한 17세기 후반부터 다시 청화백자 용준을 제작했다. 1754년(영조 30) 기록에 “청화 안료로 그림 그리는 것은 사치한 풍속이므로 일체 금하지만, 용준은 예의로 둔다.”라고 했을 정도로 용준은 왕실의 의례와 연회를 상징했다.

조선 후기에 이르면 다른 도자기의 방황을 청화 안료로 그린 항아리는 청화백자 용준과 양식 변화를 함께 하며, 왕실의 의례를 비롯해 궁중의 일상 생활에서 사용되었다.

국립중앙박물관 분청사기·백자실 절반정도 감상했네요. 전시장 한 켠에 이런 가림막이 설치된 공간이 있는데요.

바로 오늘 포스팅 메인 공간 입니다.

각角진 백자 이야기

조선 17세기, 그릇의 표면에 각(角)이 진 백자가 새롭게 나타났습니다. 물레로 만든 그릇의 겉면을 육각(六角)이나 십각(十角)으로 ‘모깎기’한 것입니다. '모깎기'는 모서리가 지게 깎는다는 의미의 우리말인데, 건축이나 공예품에서는 모서리가 지게 깎되 날카롭지 않게 깎아내는 방식을 가리킵니다. 백자에서는 17세기부터 나타나 18세기를 중심으로 유행했고 19세기에도 이어졌습니다. 이러한 백자를 각병(角瓶), 각호(角壺) 등의 이름으로 부릅니다.

그릇 표면을 각지게 하는 것은 중국 도자기에도 나타나지만, 표현하는 방식은 조선의 독특한 특징을 보여줍니다. 그릇을 만들고 나서 겉면을 깎아내었기 때문에 안쪽에는 각이 지지 않습니다. 외면은 각졌지만 모서리가 날카롭지 않은 까닭에 부드러운 느낌을 줍니다. 백자 표면의 여러 면으로 나눠서 여러 그림을 나눠 그리고 시구(詩句)를 한 줄 한 줄 써넣기도 했지만, 하나의 그림을 여러 면에 걸쳐 그러 넣기도 하였습니다.

꽃, 산수(山水), 인물 등의 그림과 시의 내용은, 모깎기한 백자를 애호한 이들이 문의 취향을 지녔음을 짐작하게 합니다.

이들 각진 백자는 전란(戰亂)으로 침체되었던 백자 생산이 다시금 부흥하는 시기에 등장하고 유행하여 주목됩니다.

한편 18세기 들어 사대부가를 중심으로 가문의 제사가 늘어나고 일상용기와 같은 형태의 제기를 사용하게 되면서 급을 높이거나 각지게 깎아내어 구별하기도 했습니다.

이 그릇을 사용하던 사람들이 관심을 두었던 건 백자의 각(角)이었을까요, 면(面)이었을까요. 새롭게 등장한 각진 백자는 당시 사람들에게 어떤 이미지를 주었을까요.

검소함을 강조했던 사회 분위기 속에서 각병의 도드라진 각이 조화로운 백자의 은근한 멋을 함께 느끼게 했을 것입니다.

시가 쓰여진 백자 청화 매화 무늬 각병

전시명칭 백자 청화 매화무늬 병

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 39.4cm, 입지름 7.7cm

소장품번호 덕수1138

시가 쓰인 백자 청화 산수 인물무늬 각진 병

다른명칭 白磁靑畵山水人物文詩銘角甁, 백자 청화 산수인물문 시명 각병

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 현재높이 32.8cm, 입지름 4.8cm, 몸통지름 18.3cm, 바닥지름 9.8cm

소장품번호 동원447

이 백자 청화 산수·인물무늬 각병처럼, 시문과 산수도가 부분적으로만 맞거나 전혀 맞지 않는 사례가 더 많다. 이 병은 목이 길고 몸체가 둥글게 부푼 팔각병이다. 앞·뒷면에 큰 능화창을 두고 그 안에 산수문을 넣었는데, 한쪽에는 신선으로 보이는 인물이 흰 새 두 마리를 바라보고, 다른 쪽에는 피리를 부는 사람이 소를 타고 간다. 창 사이에는 ‘우후청강흥(雨後淸江興)’과 ‘회두문백구(回頭問白鷗)’라는 시구가 적혀 있다. ‘비 온 뒤 맑은 강의 흥취, 머리 돌려 흰 갈매기에게 묻는다’ 정도로 해석되며, 지은이는 김정국(1485 ~ 1541)이다. 이 시 내용은 산수문의 한 장면과 대응되는 것으로 보인다. 굽다리는 각지고, 담청색을 띤 백자유가 시유되었으며, 굽바닥에는 ‘二’로 보이는 음각 명문이 있다.

백자 철화 난초무늬 팔각병

다른명칭 白磁靑畵蘭草文角甁, 백자 청화 난초문 각병

전시명칭 백자청화난초문각병

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 41.1cm, 입지름 5.9cm, 바닥지름 11cm

소장품번호 동원425

몸체 표면이 여덟 면으로 각이 진 각병으로, 조선 중기(17~18세기 중반)부터 제작되기 시작했으며, 후기로 갈수록 몸통이 더 불룩해지는 형태로 변화하였다. 우윳빛 기면에 옅은 청화 안료로 난초와 풀꽃을 그렸다. 가는 붓선으로 여백을 많이 두고 간결하게 무늬를 표현한 방식은 임진왜란 이후 부흥한 조선 중기 청화백자의 특징이다. 이 문양의 각병은 달항아리와 함께 경기도 광주 금사리 관요에서 주로 생산되었다. 굽은 안바닥을 얕게 깎았으며, 접지면과 안바닥 유약을 닦아내고 모래받침을 받쳐 구운 흔적이 있다.

국립중앙박물관 전시회 '각진백자 이야기'에서는 각진병과 함께 각진연적, 각진필통도 만나볼 수 있습니다.

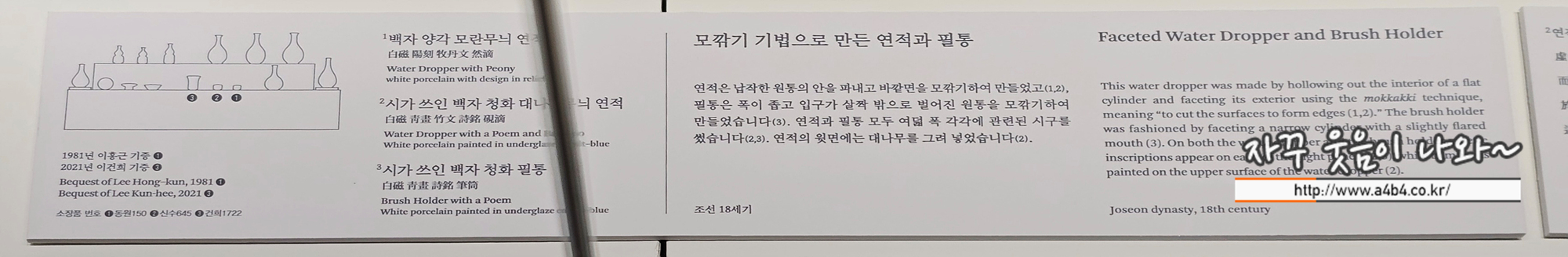

백자 청화 대나무 시명 연적

다른명칭 白磁靑畵竹文詩銘硯滴, 백자 청화 죽문 시명 연적

전시명칭 시가 쓰인 백자 대나무무늬 연적

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 주생활 - 생활용품/가전 - 문방구 - 연적

크기 높이 8.5cm, 너비 11.9cm

소장품번호 신수645

몸통을 8각형으로 만들고 윗면을 약간 볼록하게 한 연적이다. 윗면에는 청화 안료로 대나무를 시원하게 그렸으며, 8각형 몸통 측면 각 면에는 시가 적혀 있다. 시의 내용은 먹을 갈 때 필요한 물을 담는 그릇의 쓰임새와 관련된 것으로, 玆水之用 물을 담는데 쓰이는 용기라, 虛中受 빈 가운데 얻기도 하고, 而時出 때때로 내보내기도 하니, 於無有 무에서 유가 되는구나, 道其在 도가 거기에 있음이라는 의미를 담고 있다.

조금은 독특한 조선백자를 만나보게 되었는데요.

백자시문각병

다른명칭 白磁詩文角甁

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 27.5cm, 입지름 4.9cm, 바닥지름 8.4cm, 몸통지름 10.8cm

소장품번호 건희1735

'수복'이쓰인백자청화대나무무늬조롱박모양병

다른명칭 白磁靑畵'壽福'銘竹文瓢形甁

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 19.4cm, 입지름 4.1cm, 바닥지름 6.9cm, 너비 10.3cm

소장품번호 건희1824

그리고 각진 접시들...

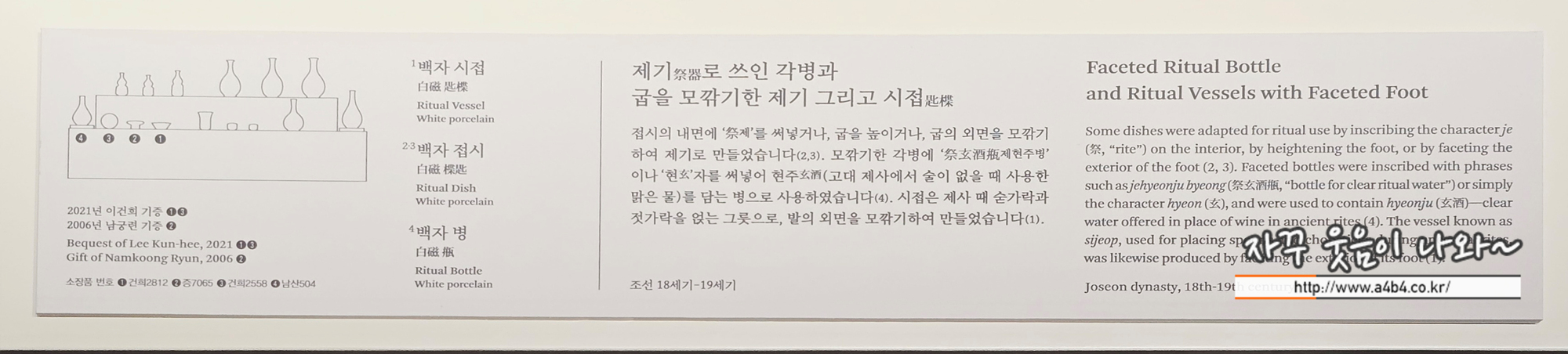

'현'자가 쓰인 백자 청화 팔각 병

다른명칭 白磁靑畵八角玄字文甁, 백자 청화 팔각 현자문 병

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 병

크기 높이 28.8cm, 입지름 4.6cm, 바닥지름 10.1cm

소장품번호 남산504

백자면취제기(십각)

다른명칭 白磁面取祭器(十角)

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 사회생활 - 의례생활 - 제례 - 제기

크기 높이 7.5cm, 입지름 18.0cm, 바닥지름 10.5cm

소장품번호 건희2812

그리고 전시장 한 켠에 위치한 모니터를 통해 각진백자에 대한 이야기와 재현된 제작과정을 만나볼 수 있는데요.

기존의 둥근 모양의 백자와는 다르게 또 다른 정성과 조형미를 보여주네요.

여기까지가 국립중앙박물관 전시회 '각진백자 이야기' 공간입니다.

그리고 분청사기·백자실 마지막 전시공간으로 이동합니다.

새로운 취향과 백자 제작의 다양화

19세기에는 상품화폐경제가 발달함에 따라 부유층이 늘어나고 중국·일본과의 교류가 확대되면서 이전에는 없던 다양한 백자 그릇이 제작되었다. 이 시기에 작성된 백과사전류 책인 『오주연문장전산고』에 “정조 때 청화백자 제작을 금지한 뒤로 백자 위에 꽃무늬를 볼록하게 구워내더니, 오례치 않아 다시 청화를 사용하게 되었다.”라고 하여 당시 고급 백자의 유행 경향을 확인할 수 있다.

점차 중국과 일본에서 수입된 화려한 도자기가 왕실을 물론 일반 백성의 생활 속에 폭넓게 자리를 잡아 갔고, 이러한 취향은 곧 백자에도 크게 영향을 미쳤다. 또한 차와 술을 소비하는 문화가 확산되면서 다양화된 형태의 주자와 잔이 만들어졌고 각이 진 병 등 새로운 형태의 그릇이 등장했다. 무늬를 도드라지게 표현하거나 청화와 철화 안료로 그릇 전면을 장식 기법이 다양하게 사용되었다.

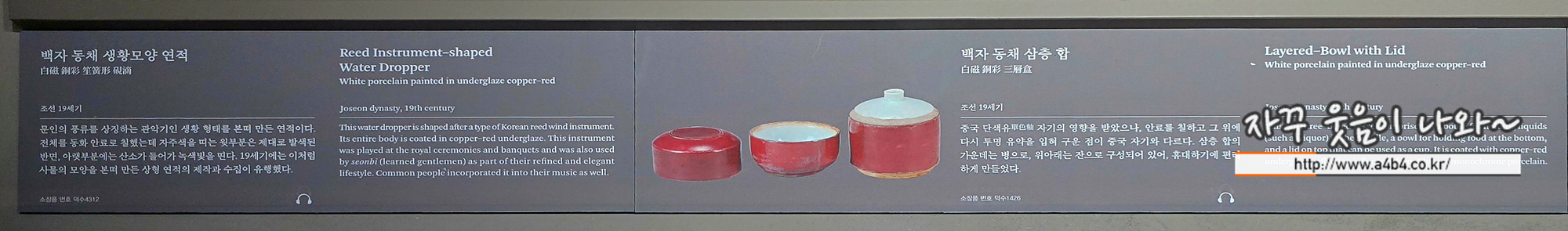

백자 동화 대나무 모양 연적

다른명칭 白磁銅釉笙簧形硯滴, 생황모양연적

전시명칭 백자 동채 생황모양 연적

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 주생활 - 생활용품/가전 - 문방구 - 연적

크기 높이 22.1cm, 지름 12.1cm

소장품번호 덕수4312

생황을 본 떠 만든 연적로, 17개의 가느다란 대나무 관대가 통에 둥글게 박혀 있는 악기이며, 국악기 중 유일하게 화음을 낸다. 백제금동대향로에서 보이듯 도교 제사에서 배소나 생황 같은 관악기가 사용되었음을 알 수 있다. 죽관에는 진사를, 동체와 주구에는 청화를 칠했고, 죽관 제1절과 동체 상단에는 백색 띠를 돌렸다. 동체에는 백색으로 ‘만수무강(萬壽無疆)’ 4자를 쓰고 그 사이에 점점이 운문을 표현하였다. 주구는 생황의 부서를 사실적으로 만들었으며, 반대쪽 동체 상단에는 작은 공기공이 있다. 조선시대에 만든 상형 연적 중에서도 우수작으로 꼽힌다.

백자 동채 야외용 합

다른명칭 白磁 酒盒

전시명칭 백자 동채 삼층 합

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 합

크기 높이 20.1cm, 입지름 12.9cm

소장품번호 덕수1426

겉보기에는 3단의 일반 찬합처럼 보이지만, 술과 안주를 함께 담는 야외용 합이다. 가운데 단은 술병, 윗단과 아랫단은 안주 그릇이나 술잔으로도 사용할 수 있다. 바깥 면에는 동화 안료를 고르게 칠하고, 옅은 푸른색을 띤 백색 유약을 씌웠다. 굽는 과정에서 동화 안료의 농담이 변해 깊고 차분한 밝은 자주색을 띠며, 윗단을 열면 내부의 백색이 드러나 붉은색과 흰색의 선명한 대비가 돋보인다. 무늬나 장식 없이 색감만으로 강렬한 인상을 준다.

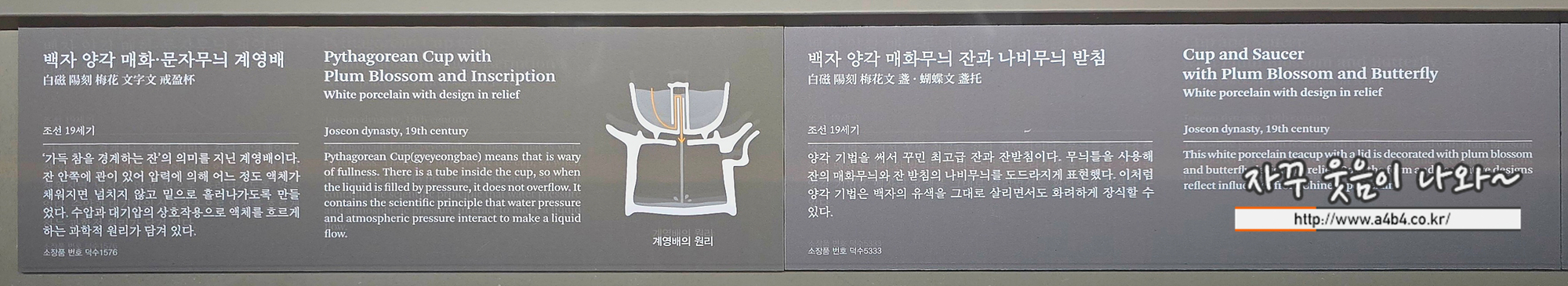

백자양각매화문탁잔

다른명칭 白磁陽刻梅花文托盞

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 식생활 - 음식기 - 음식 - 탁잔

크기 전체높이 11.4cm, 지름 8.2cm, 받침지름 13.3cm

소장품번호 덕수1576

백자 청화 복숭아모양 연적

다른명칭 白磁靑畵仙桃形辰砂入硯滴, 백자 청화 선도형 진사입 연적

국적/시대 한국 - 조선 / 재질 도자기 - 백자

분류 주생활 - 생활용품/가전 - 문방구 - 연적

크기 높이 10.8cm

소장품번호 남산160

오늘은 국립중앙박물관 3층 분청사기·백자실 관람후기 였습니다. 전체적인 관람 시간은 약 1시간 전후 생각하시면 됩니다.

'신과 함께 > 취미 전시 공연 요리' 카테고리의 다른 글

| 조각가 권진규의 영원한 집 전시회 @ 서울시립 남서울미술관 (1) | 2025.12.04 |

|---|---|

| 김대성, 유용선, 이은황, 알레산드로 탐포니 : 색의대화 @ 열정갤러리 (0) | 2025.11.30 |

| 정의지 작가 @ 지젤 라이프그라피 서초 오피스텔 (0) | 2025.11.28 |

| 잠실 롯데타운 크리스마스 마켓 회전목마 예약, 스노우샤워, 푸드코트 (1) | 2025.11.27 |

| 인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들 전시회 후기 @ 국립중앙박물관 (0) | 2025.11.25 |

| 수빈, 배성규, 아레아레아 전시회 '겨울 그 따뜻한 순간들' @ 에비뉴엘아트홀 (1) | 2025.11.24 |

| 용산 국립중앙박물관 주차요금 할인, 주차장 혼잡 (주말) (1) | 2025.11.18 |

| 03 장 미셸 바스키아 전시회 후기 '과거와 미래를 잇는 상징적 기호들' (1) | 2025.11.17 |