국립중앙박물관 특별전시실에서 열리고 있는 '새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전' 관람후기 마지막 포스팅입니다.

이번 전시회는 총 3개 섹션으로 구성되어 있는데, 마지막 섹션인 조선 전기 불교미술을 다룬 '금金, 변치 않는 기도를 담다' 소개입니다. 이번 전시회에서 가장 화려하고 아름다운 섹션 + 마지막 특별섹션인 훈민정음 소개입니다.

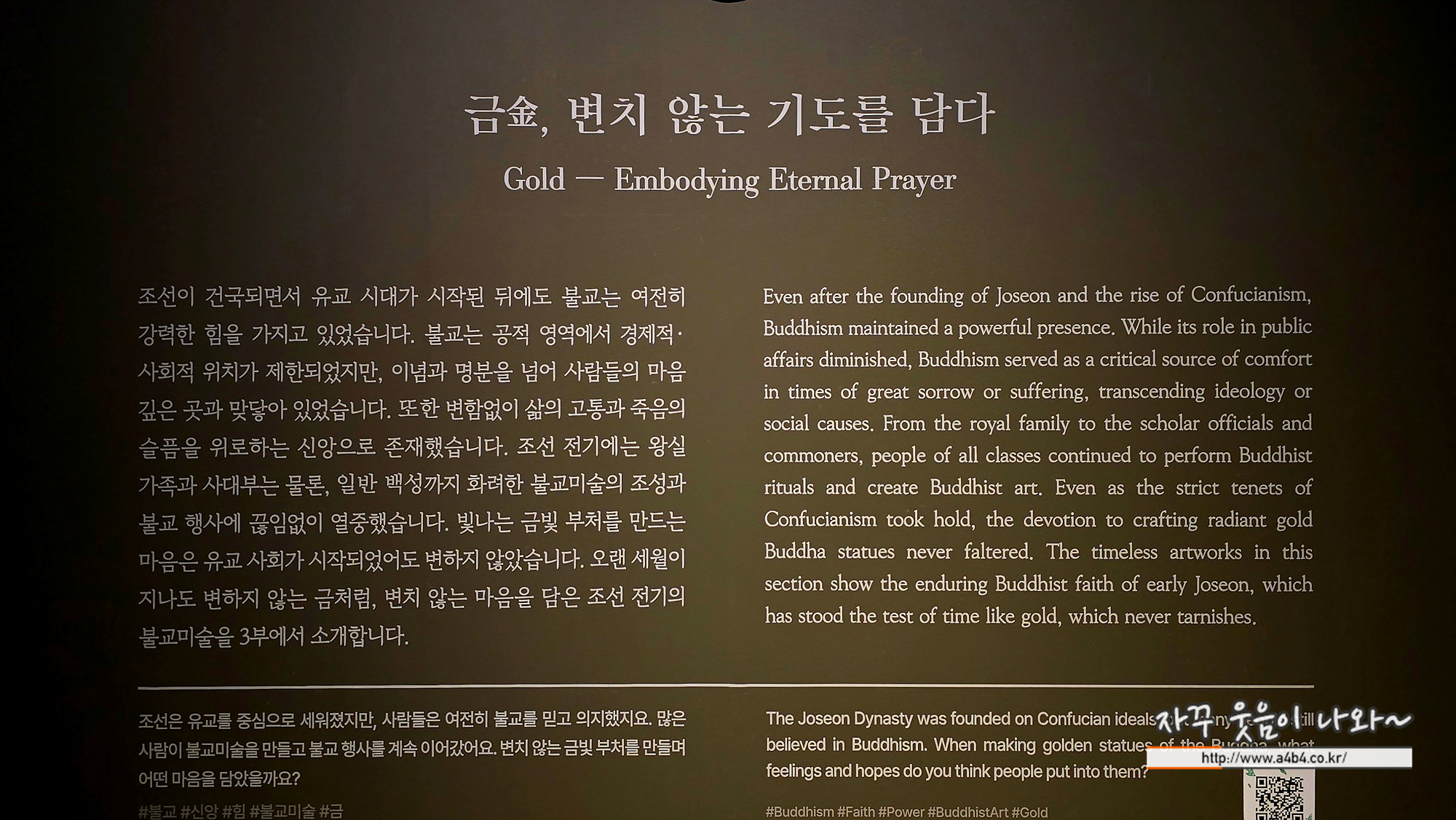

섹션 3: 금金, 변치 않는 기도를 담다

조선의 건국되면서 유교의 시대가 시작된 뒤에도 불교는 여전히 강력한 힘을 가지고 있었습니다. 불교는 공적 영역에서 경제적·사회적 위치가 제한되었지만, 이념과 명분을 넘어 사람들의 마음 깊은 곳과 맞닿아 있었습니다. 또한 변함없이 삶의 고통과 죽음의 슬픔을 위로하는 신앙으로 존재했습니다. 조선 전기에는 왕실 가족과 사대부는 물론, 일반 백성까지 화려한 불교미술의 조성과 불교 행사에 끊임없이 열중했습니다. 빛나는 금빛 부처를 만드는 마음은 유교의 사회가 시작되어도 변하지 않았습니다. 오랜 세월이 지나도 변하는 않는 금처럼, 변치 않는 마음을 담은 조선 전기의 불교미술이 소개됩니다.

조선 전기 미술 전시회 대전 금金, 변치 않는 기도를 담다 섹션에서는 총 3개의 소주제로 구성되어 있는데요. 첫 주제는 바로..

01. 조선 부처, 유교의 시대를 가로지르다

조선 초에는 왕실 가족이 불교미술의 조성을 주도했습니다. 왕과 왕비, 대군과 종친들은 사찰을 짓고 불상과 불화를 만들었으며 경전을 간행했습니다. 왕실에서는 가장 뛰어난 장인을 고용하고 가장 좋은 재료를 들여 최고의 작품을 만들었습니다. 여기에는 세상을 떠난 가족을 추모하고 산 자를 위해 복을 비는 마음을 담았습니다. 조선의 불교미술은 최고의 정성과 간절한 바람을 담고 유교의 시대를 가로질러 갔습니다.

조선시대를 배우면 가장 먼저 듣는 단어중 하나가 '억불숭유' 정책인데요. 고려시대부터 계속된 불교문화가 한 번에 사라지기는 불가능 했겠죠. 조선시대에도 불교 예술은 계속됩니다.

조선 전기 미술 전시회 대전 : 불교미술에서는 불상과 불화, 서적등을 만나볼 수 있습니다.

심곡사 탑에서 발견된 부처와 불감

심곡사 칠층석탑 출토 금동불감과 금동불상군 深谷寺 七層石塔 出土 金銅佛龕·金銅佛像群

조선 전기 금동 익산 심곡사 보물

익산 심곡사 칠층석탑 기단에서 발견된 부처와 불감입니다. 상자 모양의 불감 안에 7구의 부처와 보살이 함께 들어 있었습니다. 7구 중 크기가 큰 아미타부처와 관음보살, 지장보살의 삼존상은 원·명 티베트계 불교미술의 영향으로 날씬한 신체를 드러내고 화려한 장신구를 걸쳤습니다. 4구의 작은 상은 대좌가 없고 부처는 양 어깨를 가리는 옷을 입었습니다. 조선 전기에는 이처럼 탑 안에 부처와 불감을 넣는 신앙이 유행했습니다

왕실 가족이 금산사 탑을 수리하고 모신 사리장엄

금산사 오층석탑 출토 사리장엄 金山寺 五層石塔 出土 舍利莊嚴

조선 1492년 봉안 금동 금산사 성보박물관

세조의 아들인 덕원군과 만 명이 넘는 신도들이 김제 금산사 오층석탑을 수리하고 넣은 부처와 보살, 사리함 등과 중창 기록입니다. 금산사는 1460년 세조의 시주로 중창이 시작되어 왕실의 지원을 받은 사찰이었습니다. 금산사 탑을 해체할 때에 향기가 나고 장륙상丈六像이 땀을 흘리는 기적이 있었습니다. 왕실 후원 불사에는 이러한 기적이 자주 기록되어 불사에 정당성을 부여했습니다.

석가탄생도 釋迦誕生圖

석가모니 부처의 탄생

조선 15세기 비단에 색, 금니 혼가쿠지

그림속에서 석가모니를 찾아 보세요. 이런 불화 너무나 좋다는... 불교신자도 아닌데 심신이 안정되는 느낌...

석가모니 부처의 일생을 그린 여러 폭의 그림 중 하나입니다. 석가모니가 카필라 왕국의 왕자로 태어날 때의 여러 이야기를 한 화면에 그렸습니다. 그림 중앙에는 석가모니 부처가 룸비니 동산에서 태어나는 모습을 그렸고, 시간적으로 전후에 해당하는 장면들을 배치했습니다. 이 그림에 나오는 장면은 조선 전기 왕실에서 지은 부처의 일대기인 '석보상절'에 실린 변상도와 매우 비슷하여, 왕실에서 만든 그림으로 추정됩니다.

조선 전기 미술 대전 불교미술 공간은 불교를 조금 알고 감상한다면 더 매력에 빠질 수 있습니다.

석가출가도 釋迦出家圖

석가모니 부처의 출가

조선 15세기 비단에 색, 금니 쾰른동아시아미술관

석가모니 부처의 일생을 그린 여러 폭의 그림 중 출가 장면을 그렸습니다. 그림 오른쪽에 그려진 큰 궁궐 건물 안에는 석가모니가 떠난 것을 알아차리고 슬퍼하는 태자비와 시녀들의 모습을 그렸습니다. 화면 위 왼쪽에는 집을 나서 스스로 머리를 깎는 석가모니의 모습을 그렸고, 화면 아래쪽에는 슬퍼하는 아버지 정반왕과 빈 말을 붙들고 우는 태자비를 그렸습니다. 이 그림은 조선 전기 왕실에서 지은 부처의 일대기인 『석보상절』 등에 나오는 구절을 충실히 나타냈습니다.

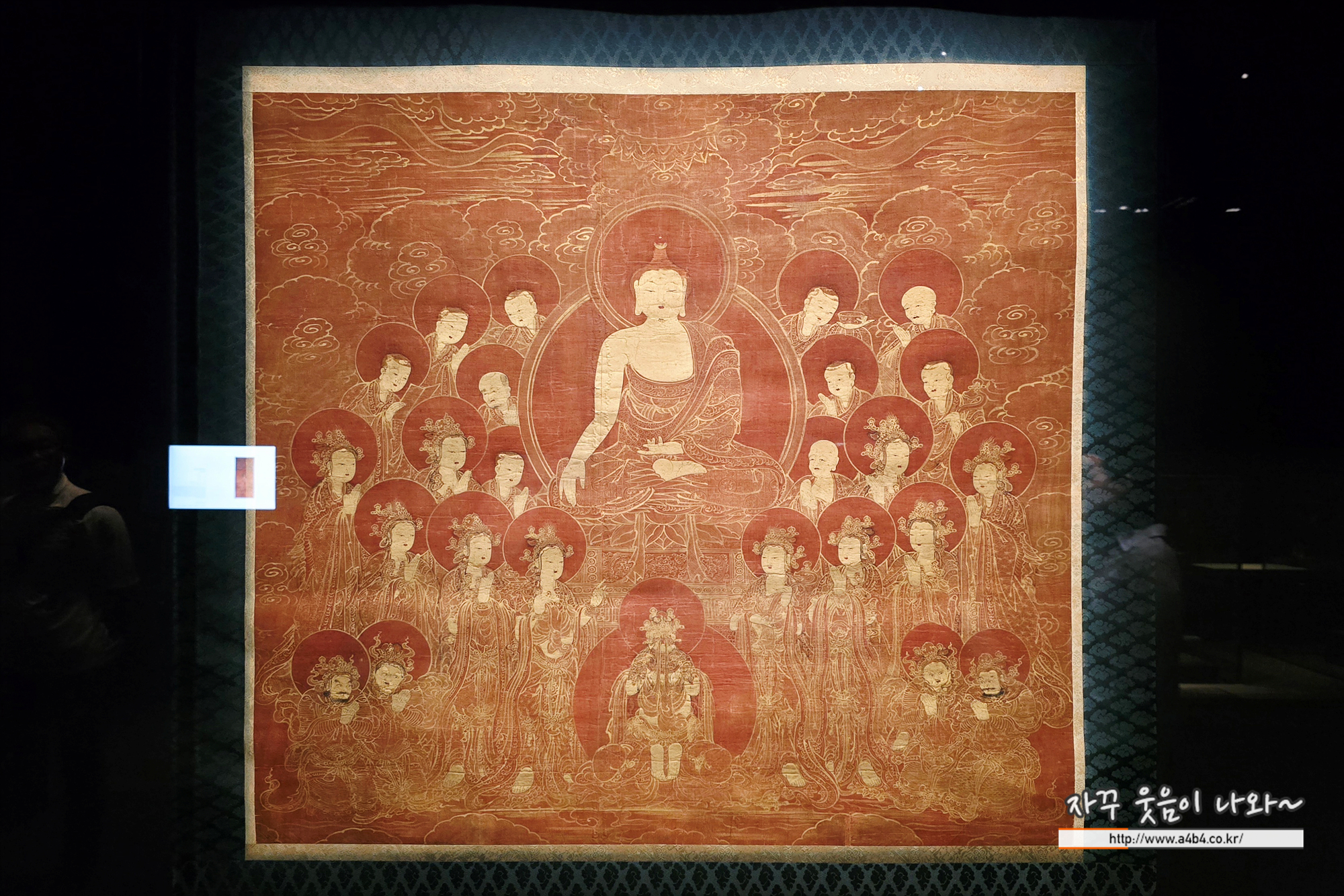

영산회상도 靈山會上圖

영취산에서 설법하는 석가모니 부처

조선 16세기 비단에 금니 호놀룰루아카데미미술관

갈색 비단 바탕에 금선으로 석가모니 부처가 깨달음을 얻고 인도의 영취산에서 『묘법연화경』을 설법하는 모습을 그렸습니다. 조선 전기에는 깨달음을 얻는 과정이 강조되고 『묘법연화경』 신앙이 유행하면서 설법도가 많이 그려졌습니다. 그림 아래쪽에는 부처의 설법을 듣는 인물의 뒷모습이 그려져 있습니다. 설법을 들으며 꿇어앉은 보살이나 승려의 뒷모습은 조선 15세기의 경전 변상도에서부터 등장해 조선 후기까지 유행합니다.

새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전 조선초기 불상들이 소개됩니다. 첫 섹션에서는 금동 불상 중심으로 전시되어 있습니다.

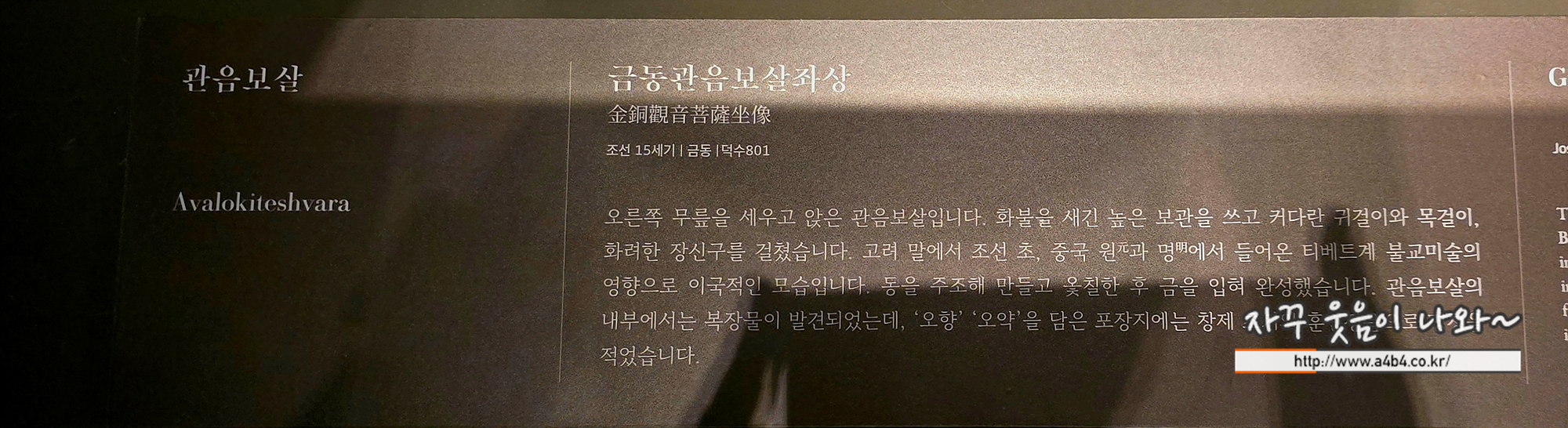

금강산에서 발견된 관음보살

금동관음보살좌상 金銅觀音菩薩坐像

여말선초 금동 높이 18.6 본관11724 보물

이번 새나라새미술 전시회에서 가장 눈길을 끈 불상입니다. 국립중앙박물관 아트샵에서도 모형을 구입할 수 있네요.

연꽃 모양의 대좌 위에 앉아 있는 관음보살입니다. 화불이 있는 보관을 쓰고 큰 귀걸이와 목걸이, 무릎까지 드리워진 장신구를 걸쳤습니다. 허리가 잘록하고 곧은 자세와 화려하게 치장한 모습은 고려 말 원 티베트계 불교미술의 영향을 보여줍니다. 이 보살은 금강산에서 출토된 것으로 전합니다. 금강산은 고려시대부터 불교 성지로 여겨졌고, 불상을 금강산의 암벽에 봉안하는 신앙이 조선 초까지 유행했습니다.

무량사 탑에서 발견된 부처와 보살

무량사 오층석탑 출토 금동삼존불좌상 無量寺 五層石塔 出土 金銅三尊佛坐像

조선 15세기 금동 불교중앙박물관 보물

신덕왕후의 명복을 빌기 위해 만든 향완 청곡사 청동은입사향완 靑谷寺 靑銅銀入絲香爐

인수대비가 만든 수종사 동종 수종사 동종 水鐘寺 銅鐘

왕실이 후원한 유점사에서 만든 종 유점사 동종 楡岾寺 銅鍾

성종의 어머니 인수대비가 만들어 수종사에 모신 종입니다. 인수대비는 아들이 왕이 되기 전, 수빈 한씨였던 시절에 남편인 의경세자가 세상을 떠난 후 궁궐을 나와 살고 있었습니다. 이 종은 당시에 만든 것으로, 왕실 여성들이 궁궐을 나와 머물렀던 사찰인 정업원淨業院 주지와 함께 만들었습니다. 이 종은 어깨에 문양대를 세우고 연꽃 모양 당좌를 표현하는 등 고려 종 양식을 이어받았습니다.

사대부가 발원한 건칠 관음보살

기림사 건칠관음보살반가상 祇林寺 乾漆觀音菩薩半跏像

조선 1501년 건칠 경주 기림사 보물

기존에 보던 불상과는 전혀 다른 느낌을 주는 강한 느낌의 불상입니다.

한쪽 다리를 내리고 편안하게 앉은 관음보살입니다. 흙으로 만든 상 위에 삼베를 겹겹이 씌우고 옻을 발라 단단하게 만든 뒤 속을 비우는 건칠 기법으로 만들었습니다. 건칠상은 재료인 옻이 귀하고 제작이 까다로워 많이 만들어지지 않았지만, 고려 후기부터 조선 전기의 예가 여러 구 남아 있습니다. 이 상은 태내군수太內郡守를 지냈던 이원림李園林이 발원했습니다. 관직에 올랐던 인물이 발원하여 조성한 뛰어난 상으로 주목됩니다.

15세기의 뛰어난 조각 수준을 보여주는 부처

조계사 목조여래좌상 曹溪寺 木造如來坐像

조선 15세기 나무 서울 조계사 보물

조선 전기 불교조각을 대표하는 부처이며, 15세기 조선에 새롭게 들어온 명 티베트계 불교미술 양식을 보여줍니다. 신체와 이목구비가 균형잡혔고, 자연스러운 옷주름이 뛰어난 조각 수준을 보여줍니다. 전라남도 영암 도갑사에 봉안되었다가 1938년 현재의 조계사로 옮겨져 봉안되었습니다. 도갑사는 15세기 후반 왕실의 후원을 받아 대대적인 중창을 한 일이 있는데, 이 불상은 그 때 왕실의 후원으로 만들어진 것으로 추정됩니다.

나무에 금칠을 해서인지 이곳 국립중앙박물관에 전시된 다른 금동불상과는 확연하게 다른 발색을 보여줍니다.

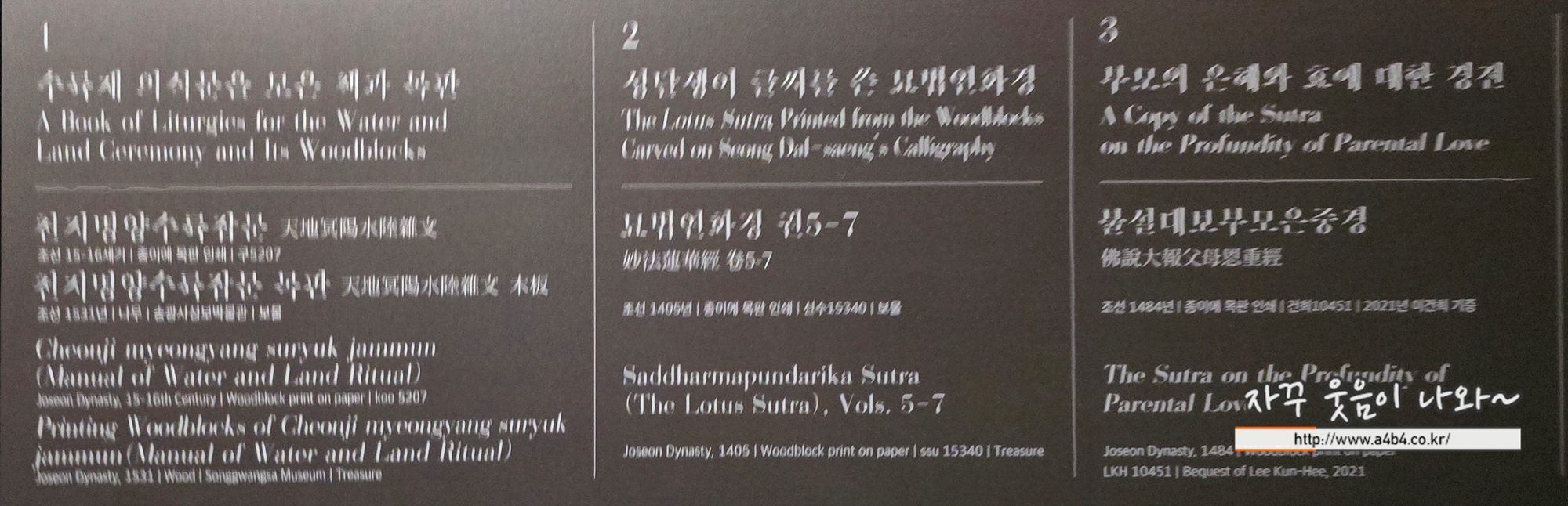

02. 부처의 말씀을 전할 것이니

조선에서 출판문화가 발전하면서 불교 교리를 담은 경전도 활발히 간행되었습니다. 15세기에는 왕실과 관청에서 불교 경전을 간행했습니다. 한문을 알지 못하는 백성들을 위해 새로 만든 문자인 한글로 경전을 펴내기도 했습니다. 왕실에서 펴낸 경전은 전국으로 퍼져 나가 16세기 전국의 사찰에서 다시 간행되었습니다. 사찰에서는 기도와 학습, 불교 의식 등 사찰에 실제로 필요한 경전을 펴냈습니다.

금강경, 고려대장경, 부모은중경, 묘법연화경 등 이번 조선 전기 미술 전시회 대전 금金, 변치 않는 기도를 담다 섹션에서는 다양한 불교관련 책들이 소개되고 있습니다만, 책하고는 친하지 않아서... 간략하게 소개를...

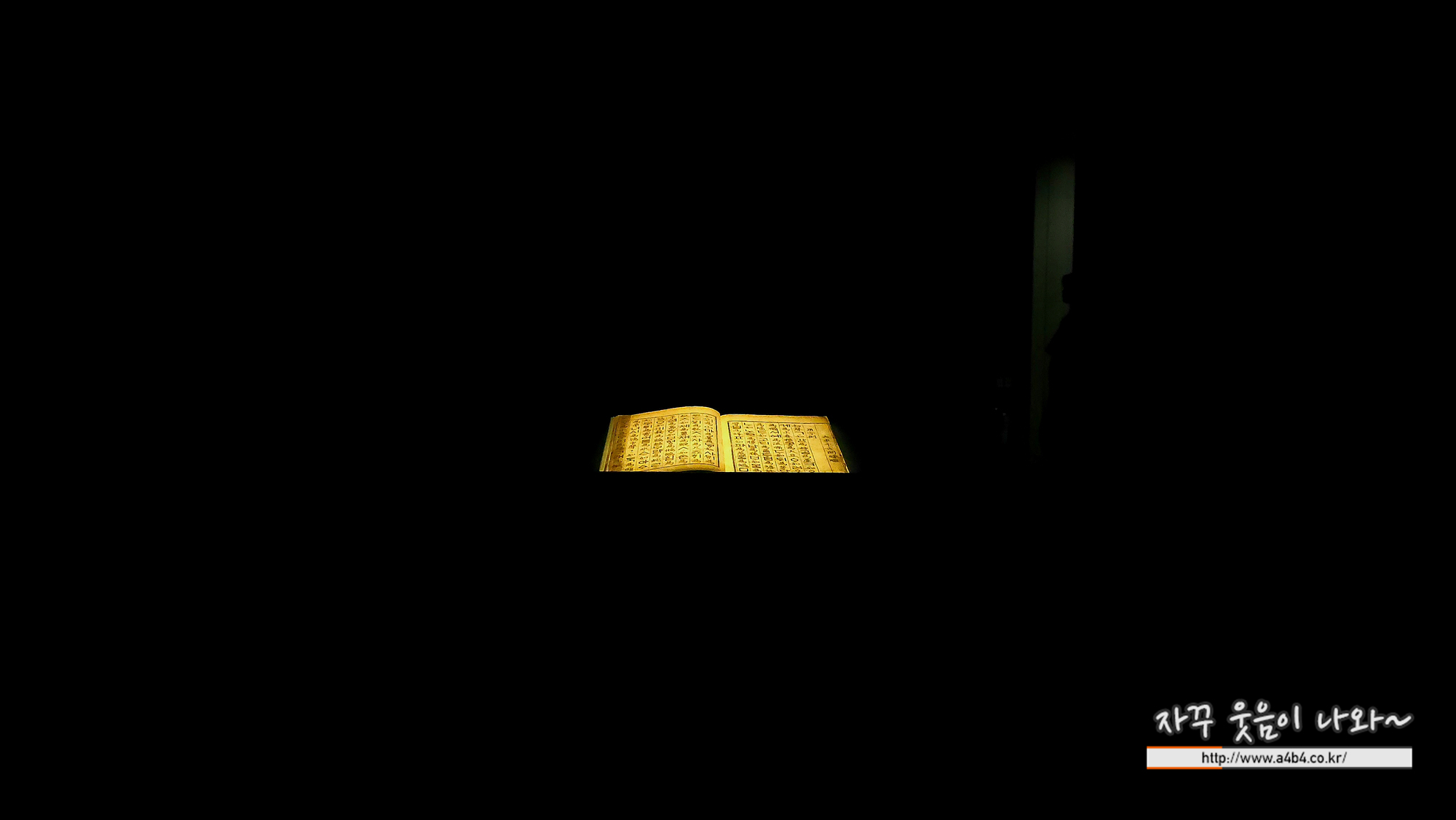

세종이 왕후의 명복을 빌며 한글로 지은 불교 노랫말

월인천강지곡 권상 月印千江之曲 卷上

세종世宗(재위 1418~1450) 어제구결 조선 1447년 종이에 금속활자 인쇄 한국학중앙연구원(미래엔 기탁) 국보

세종이 비 소헌왕후가 세상을 떠난 뒤 명복을 빌기 위해 한글로 지은 불교 노랫말입니다. 소헌왕후에게 부처의 이야기를 들려주는 형식으로 쓰였습니다. 전체 노랫말이 모두 전해지지는 않지만 원래는 600곡 정도 실려 있었을 것으로 보입니다. 당시 새로 만들어진 문자인 한글로 왕이 직접 지어 금속활자로 찍어냈습니다.

성달생이 글씨를 쓴 묘법연화경

묘법연화경 권5-7 妙法蓮華經 卷5-7

조선 1405년 종이에 목판 인쇄 신수15340 보물

조선 초의 무신 성달생이 아버지의 명복을 빌며 글씨를 써서 안심사에서 펴낸 『묘법연화경』입니다. 책의 앞머리에는 가로로 긴 변상도가 있는데, 고려시대의 그림을 다시 새겨서 찍어낸 것입니다. 안심사에서는 이 책 외에도 여러 번 『묘법연화경』을 간행했고, 전국의 사찰에서 다시 찍어내며 널리 퍼졌습니다.

03. 모두의 손에서 모두의 마음으로

불교는 16세기에 정책적으로 소외되었지만 지방 사찰은 신앙의 중심지로 세력이 커지고 있었습니다. 사찰에서 불교미술을 조성하거나 의식을 베풀 때에는 신분이 높고 낮은 수많은 사람이 참여했습니다. 다양한 계층의 사람들이 불교미술을 조성하게 되면서 값비싼 재료보다 나무, 흙과 같이 구하기 쉬운 재료가 선호되었습니다. 사찰마다 불교 의식을 자주 행하면서 의식에 필요한 불화도 많이 만들었습니다.

조선 전기 미술 전시회 대전 이번 작품들은 목조불상입니다.

수백년의 시간을 지났는데, 목조 작품이 이렇게 잘 보존되어 있다는 부분이 놀랍네요.

나무에 흙을 씌워 만든 관음보살과 지장보살

소조관음보살입상 塑造觀音菩薩立像 소조지장보살입상 塑造地藏菩薩立像

조선 전기 나무, 흙 덕수2209, 덕수1780

한 쌍으로 만들어진 관음보살과 지장보살입니다. 조각난 나무를 못으로 연결하여 상을 만들고 전체적으로 흙을 얇게 씌웠습니다. 얼굴과 턱, 온몸에 걸친 옷주름처럼 섬세한 표현이 필요한 곳에 흙을 덮어 조각한 후 삼베를 씌우고 옻칠을 더했습니다. 나무의 단단함과 흙의 섬세함을 모두 이용한 방법입니다. 보살은 얼굴이 장방형에 하반신이 긴 비율을 보입니다. 이는 가슴 앞에서 세 줄로 나뉜 장신구와 다리 앞에서 주름진 옷주름 표현과 함께 15세기 보살의 특징을 보여줍니다. 원래 아미타부처를 중심으로 삼존상을 이루고 있었던 것으로 보입니다.

나무에 흙을 씌워 만든 관음보살

목조관음보살좌상 木彫觀音菩薩坐像

조선 전기 나무, 흙 국립경주박물관 접수411

한쪽 무릎을 세우고 편안하게 앉은 관음보살입니다. 이 윤왕좌輪王坐 자세는 고려시대 이후 수월관음보살의 전형적인 자세였으며, 조선 전기에도 여전히 이어졌습니다. 보살의 몸체는 여러 조각의 나무를 못으로 조립하고 바닥에 흘러내린 옷자락은 흙으로 섬세한 모양을 만들었습니다. 보관과 양팔 장식은 금속으로 만들고 색색의 보석을 박아 화려하게 장식했습니다. 보살의 둥근 얼굴과 좁은 어깨, 편평한 가슴 등에서 조선 전기의 특징이 엿보입니다.

이번에는 무서운 불화들이 소개됩니다. 죄 짓지 않고 살아야 극락왕생 한다는...

감로를 베풀어 아귀를 구하는 그림

감로도 甘露圖

조선 16세기 삼베에 색 증7551

굶주린 영혼을 먹이고 위로하는 불교 의식에 걸었던 그림입니다. 굶주린 아귀가 그림 가운데 그려져 있으며, 이들을 위해 기도하는 가족, 춤추고 악기를 연주하는 승려들, 의식 공간에 내려오는 부처와 보살이 그려졌습니다. 의식의 목적과 절차, 내용을 그림으로 그대로 보여주고 있어서, 일반 신도들을 위한 의식에서 사용된 것으로 추측하는 그림입니다. 이 그림은 조선 전기부터 많이 그려지기 시작해 조선의 독특한 의식용 그림으로 자리잡았습니다.

영취산에서 설법하는 석가모니 부처 석가여래설법도 釋迦如來說法圖

지장보살과 10명의 왕 지장시왕도 地藏十王圖

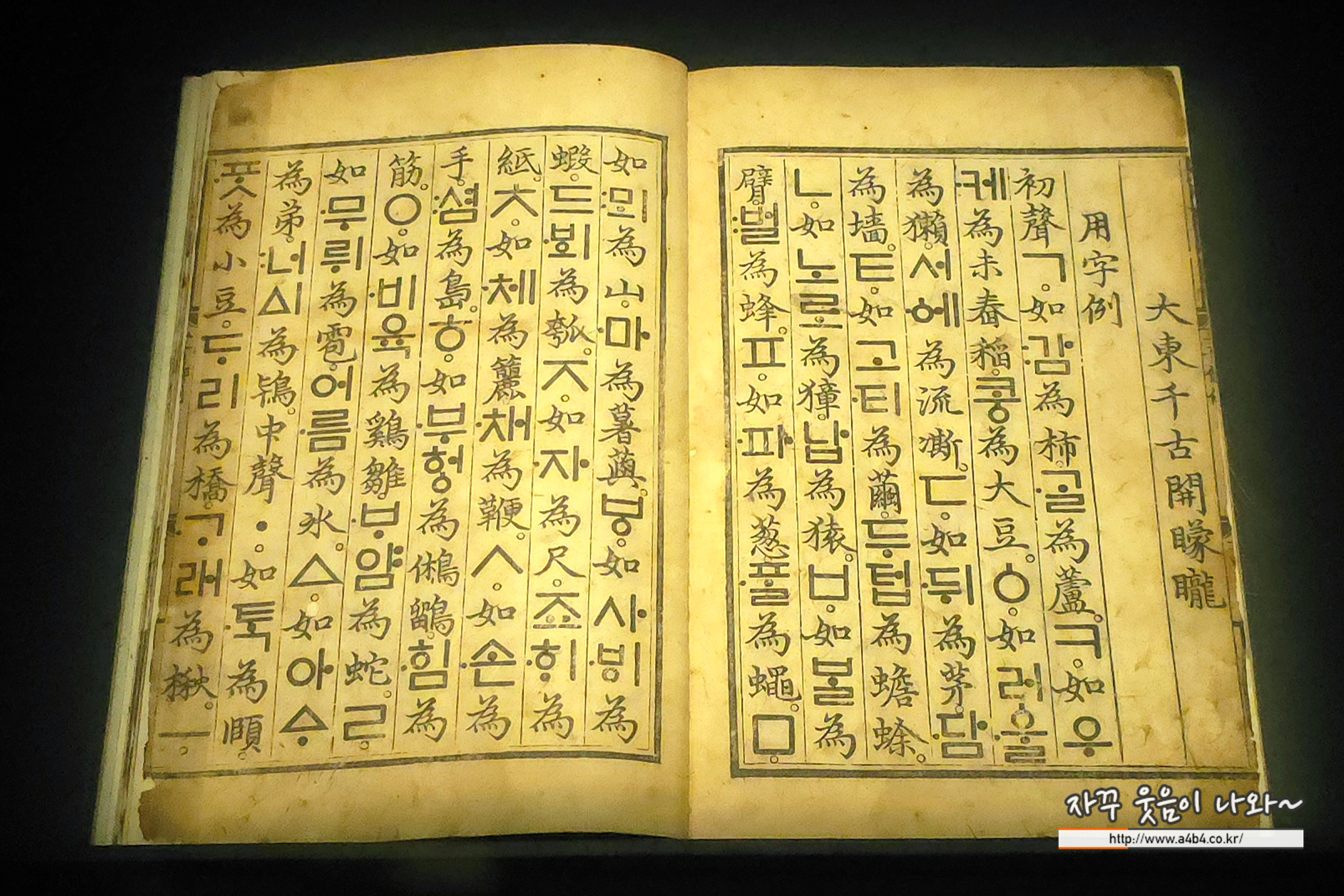

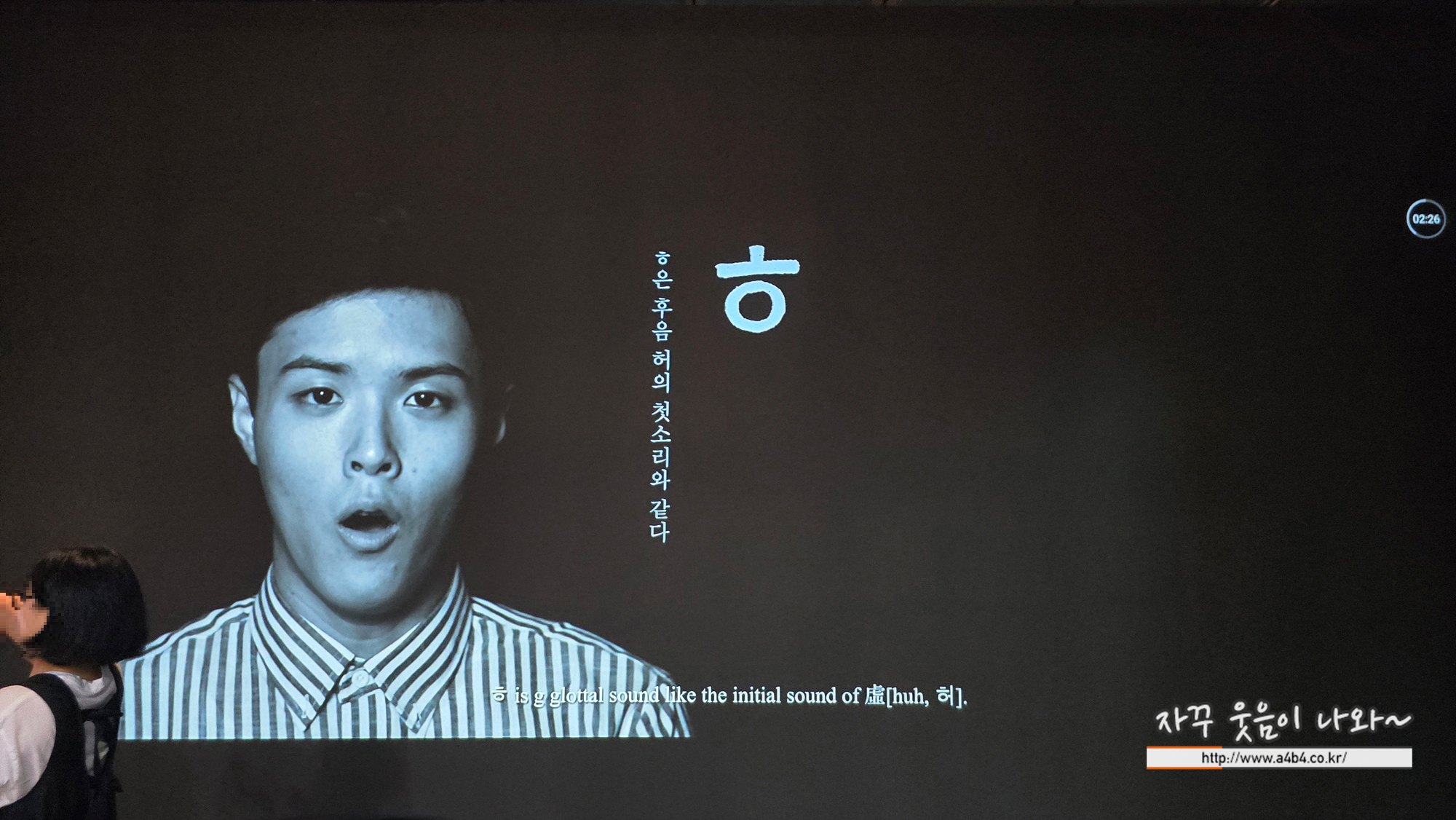

에필로그 조선의 빛, 훈민정음

새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전 마지막 공간입니다. 에필로그 공간으로 훈민정음이 소개되는데요.

해가 떠올라 세상을 비춥니다. 새 나라 조선의 문화도 해와 달처럼 빛났습니다. 조선 사람들은 유교적 이상을 바탕으로 옛 문물을 연구하여 새로운 문화와 미술을 만들어냈습니다. 그것은 이전 시대와도, 주변 어느 나라와도 다른 조선만의 고유한 세계였습니다. 이 시대의 혁신과 창조성은 훈민정음을 만들어냈습니다. 듣는 대로 쓰고, 말하는 대로 적을 수 있는 전혀 새로운 문자였습니다. 자음과 모음이 어울려 하나의 소리를 이루고, 그 소리가 다시 세상을 기록하기 시작했습니다.

도자기나 불상을 만드는 장인들도 쉽게 글을 읽고 쓸 수 있게 되었습니다. 유교적 이상을 좇던 사대부는 한편으로 이 문자를 만드는 주역이었습니다. 불교의 가르침은 훈민정음으로 번역되어 모두가 소리내어 읽게 되었습니다. 새 시대의 찬란함 속에서 만들어진 훈민정음은 오늘날에도 빛처럼 우리 삶 구석구석을 비춥니다. 빛이 어디에나 닿고, 누구에게나 스며드는 것처럼, 조선 전기와 우리도 500여 년의 시간을 건너 연결됩니다. 앞으로의 우리와도 여전히 그러할 것입니다.

해당공간에서는 영상으로 한글의 원리도 만나볼 수 있습니다.

이번 조선 전기 미술 대전은 국내는 몰론 해외의 박물관과 사찰에서 보관중인 우리의 문화재를 만나볼 수 있는 기회입니다.

이번 전시회가 끝나면 언제 다시 만날지 모르는 작품들이 많이 있으니 꼭 시간내서 방문하는 것을 추천 드립니다.

이번 새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전 관람팁 및 예매, 도슨트, 아트샵 등 정보는 지난 포스팅 참고하세요.

새 나라 새 미술 : 조선 전기 미술 대전 예약, 도슨트, 포토존 관람팁

국립중앙박물관에서 열리고 있는 새 나라 새 미술 : 조선 전기 미술 대전 전시회 관람후기 입니다.아마도 올해 한국미술 전시회로는 가장 큰 규모의 핫 한 전시회가 될 것으로 생각되는데요. 금

www.a4b4.co.kr

'신과 함께 > 취미 전시 공연 요리' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관 외규장각 의궤 전시 '왕의 서고' 전시회 & 전시해설 시간 (10) | 2025.07.17 |

|---|---|

| G밸리산업박물관 체험시설 @ 구로 지타워 주차장 요금 (10) | 2025.07.09 |

| 국립중앙박물관 주차창, 주차요금 할인, 전기차 충전소 (5) | 2025.07.07 |

| 국립중앙박물관 사유의 방 가이드북, 위치, 굿즈 (반가사유상) (0) | 2025.07.06 |

| FOOL x YIROK (이록) 2인전 <RE-BEING> @ 넥스트뮤지엄 (7) | 2025.06.25 |

| 일본미술 네 가지 시선 전시회 '정말로 매력적이다~' (5) | 2025.06.22 |

| 가나 초콜릿 전시회 '아뜰리에 가나 후기' 박선기, 김선우 작가 (7) | 2025.06.18 |

| 새 나라 새 미술 : 조선 전기 미술 대전 예약, 도슨트, 포토존 관람팁 (9) | 2025.06.15 |